Dans notre série The Privacy Soapbox, nous donnons la parole aux professionnels de la privacy et aux membres de notre industrie qui souhaitent partager leurs points de vue, leurs histoires et leurs perspectives sur la protection des données. Les auteurs contribuent à ces articles à titre personnel. Les opinions exprimées sont les leurs et ne représentent pas nécessairement celles de Didomi.

Vous avez quelque chose à partager et souhaitez prendre la parole ? Contactez-nous à blog@didomi.io

La privacy est devenue l’un des fondements de la confiance numérique et de l’expérience utilisateur.

À partir de cette conviction, je vous propose de nous projeter dans un futur proche, façonné par des évolutions déjà à l’œuvre : des usages plus conscients, des technologies plus autonomes et des réglementations plus exigeantes. On y découvre un quotidien où des agents IA personnels servent d’interfaces, et où les préférences de confidentialité s’expriment à travers des profils actifs et respectés par défaut.

Bienvenue en 2030, dans un internet qui s’ajuste, guidé autant par les utilisateurs que par la technologie.

L'ère de la privacy, chronique d’un web qui s’ajuste.

En 2030, le web ne demande plus ; il dialogue.

Les bannières de consentement ont été remplacées par des échanges silencieux entre agents numériques. Les préférences de chaque utilisateur sont devenues des profils actifs, exprimés en langage machine et respectés par défaut.

Désormais sur Internet, la privacy n’est plus une friction mais un protocole d’équilibre.

Un matin ordinaire, un web différent

Léa pose son sac sur la table et sort son IA Phone. Depuis trois jours, son agent privacy, Aegis, fonctionnait en mode “déplacement faible connectivité”, une configuration qu’elle a activée avant son week-end en famille, limitant les synchronisations automatiques, désactivant les notifications non essentielles et suspendant temporairement certains accès partenaires.

Elle rouvre les paramètres d’Aegis et relance son profil courant en un geste.

Une synthèse apparaît : aucun transfert de données pendant le déplacement, deux services bloqués pour non-conformité et quatre demandes d’accès en attente.

Elle consulte ses messages et découvre que sa nounou l’a relancée ; elle ne pourra pas être là pour la sortie scolaire de Marius. Léa ouvre une des applis locales de garde d’enfants, une des rares proposant encore une UI aujourd’hui, mais Aegis intervient :

Ce service ne respecte pas les préférences de partage définies dans ton profil : Traçage inter-services sans opt-in explicite et conservation des données d’interaction au-delà des 30 jours autorisés. Veux-tu quand même consulter les options ?

Elle choisit “Proposer une alternative”. Aegis consulte trois autres services. Un d’eux, qu’elle connaît, est compatible avec ses réglages (partage restreint, consentement contractuel, pas de retargeting commercial). Elle valide donc cette option et Aegis réserve directement.

Tout est géré via l’agent. Pas de création de compte, pas de formulaire. L’identifiant contextuel utilisé expire dans 24 heures.

Plus tard, depuis sa vieille tablette, Léa explore une appli de contenus éducatifs, toujours “en mode UI” comme disent les ados ; les habitudes ont la vie dure. Avant d’y accéder, Aegis affiche un aperçu :

Profil éducation activé, les données autorisées sont : préférences thématiques, tranche d’âge, durée de session, pas de transfert vers les partenaires. Consentement conforme à tes paramètres. OK pour ouvrir ?

Léa confirme. Elle sait que l’agent agit dans le cadre des règles qu’elle a déjà définies, pas besoin de tout vérifier à chaque fois. Elle avait d’ailleurs personnalisé ce profil il y a quelques mois, sans croisement avec d’autres contextes, conservation locale des intérêts, alertes si un service demande plus que ce qui est prévu.

En fin de journée, elle consulte brièvement le journal d’activité. C’est une habitude, pas pour contrôler, mais pour garder une vue d’ensemble. Neuf interactions avec des services, toutes conformes à ses préférences, une demande d’accès refusée automatiquement (marketing indirect non autorisé) et aucun transfert hors de l’UE. À l’époque, personne ne faisait ça, trop compliqué de suivre l’état de sa privacy dans la jungle qu’était Internet sans agent. Mais aujourd’hui, cela a un autre sens, et surtout, c’est clair et facile.

Média post-consentement, l'avènement de l’économie de la confiance

À huit heures, dans la rédaction de L’Observateur Urbain, les serveurs ne collectent plus de profils ; ils interprètent des signaux de compatibilité.

Chaque connexion est précédée d’un dialogue silencieux entre le système du média et les agents des lecteurs. L’enjeu n’est plus de capter l’attention, mais de rendre son usage conforme à un ensemble de préférences dynamiques.

Léa, de son côté, ne se sent plus spectatrice, mais actrice de son périmètre numérique. Aegis négocie en amont les conditions d’accès. Lecture sans publicité ciblée, anonymat persistant, effacement automatique de l’historique après vingt-quatre heures. Les médias qu’elle consulte se sont adaptés à ce mode d’interaction. Les revenus proviennent d’un modèle de “licences de lecture”, des microtransactions invisibles encadrées par des smart contracts qui garantissent une équité de rémunération et une traçabilité totale des transactions, sans exposition de son identité.

Pour Antoine, rédacteur en chef du média, ce nouveau paradigme a transformé la nature même de son métier. Il ne pilote plus un site, mais un écosystème de confiance. Chaque article est accompagné d’un Data Manifest, une description lisible par machine des conditions d’usage et de conservation des données. Les équipes éditoriales travaillent en étroite collaboration avec des « ingénieurs compliance » qui conçoivent ces manifestes comme des certificats d’éthique applicative.

Les anciens indicateurs de performance, impression, clics, rebond, pages vues sont de l’histoire ancienne. Aujourd'hui, ce sont les indices de transparence et de fiabilité, que l’on suit, calculés en fonction du taux d’alignement entre les politiques de données du média et les préférences utilisateurs.

Ce qui compte, ce n’est plus combien de personnes ont vu une publicité, mais combien ont accepté de partager une interaction dans un cadre de confiance vérifiable.

L’intimité algorithmique : santé, mobilité et souveraineté.

Dans les établissements de santé, la transformation a été encore plus radicale.

Le European Health Data Space (EHDS), entré en vigueur en 2029, a normalisé le partage interopérable des données médicales, mais à une condition, que chaque accès soit initié ou validé par le patient, directement ou via son agent personnel. Les DMP (dossiers médicaux partagés) ne sont plus de simples bases de données centralisées, mais des espaces distribués, où l’autorisation précède la consultation.

Lucie, en convalescence, suit son programme de rééducation.

Avant d’accéder au contenu, Aegis Santé vérifie la conformité des sources et des politiques de traitement. Les services non conformes sont automatiquement bloqués. Ce tri invisible a eu un effet inattendu : les éditeurs d’information santé ont réinvesti dans la qualité documentaire, car leur accès aux patients dépend désormais de leur capacité à prouver la validité et la conformité déontologique de leurs pratiques de données. Le contenu ne peut plus être simplement pertinent, il doit être éthiquement exécutable.

Dans le domaine de la mobilité, le changement s’est opéré par les usages. Les systèmes de transport, de navigation et de micro-mobilité interagissent directement avec les agents utilisateurs via des Mobility Consent Protocols.

Karim, sur sa trottinette, n’est plus suivi par des capteurs permanents. Les services sollicitent des identifiants contextuels éphémères, valides uniquement le temps du trajet. Les analyses de flux urbains continuent d’exister, mais reposent sur des agrégations de données anonymisées. Celles-ci sont collectées sans lien avec un individu identifiable, puis traitées dans des enclaves de confiance certifiées par des autorités publiques et des consortiums de régulation.

Ces dispositifs permettent un équilibre inédit. Les villes continuent d’optimiser la circulation, tout en améliorant strictement la protection de la vie privée de leurs habitants.

Le nouveau contrat social de la donnée

Pendant des années, la donnée était univoque, collectée, stockée et exploitée, avec assez peu de rétroaction vers l’utilisateur. Aujourd’hui en 2030, elle est polyphonique. Chaque acteur, utilisateur, service et régulateur dispose d’un droit de lecture, ainsi que d’un droit d’expression sur les conditions d’usage.

Ce renversement s’explique notamment par la convergence de trois dynamiques :

- Les réglementations ont instauré une granularité contractuelle. Les droits et obligations sont désormais exprimés dans des formats interprétables par les machines. Cela rend possible un choix utilisateur exécutable, réversible et auditable à l’échelle.

- Les technologies agentiques ont permis d’automatiser la gestion des préférences, libérant l’utilisateur de la fatigue cognitive liée au consentement tout en renforçant la cohérence de ses choix.

- L’économie de la confiance est devenue un différenciateur concurrentiel. Les services les plus respectueux gagnent en légitimité, tandis que les autres perdent progressivement l’accès à des audiences qualifiées.

Le résultat est un écosystème où la donnée ne disparaît pas mais circule selon des géométries variables et s’ajuste en temps réel aux contextes d’usage, au lieu d’être captée une fois pour toutes.

La privacy devient une infrastructure d’équilibre plutôt qu’un mur à franchir.

Analyse : Ce que cette fiction dit sur l’avenir concret de la privacy

Ce scénario n’est pas qu’une projection lointaine ou un simple exercice de style. Il décrit un futur plausible et probable, dans lequel les préférences de confidentialité ne sont plus une formalité ou un bouton sur lequel cliquer, mais une réalité active, portée par des agents personnels intelligents, interfacés avec les services numériques.

Bien que tout cela demeure en grande partie incertain, ce futur est toutefois déjà en germe.

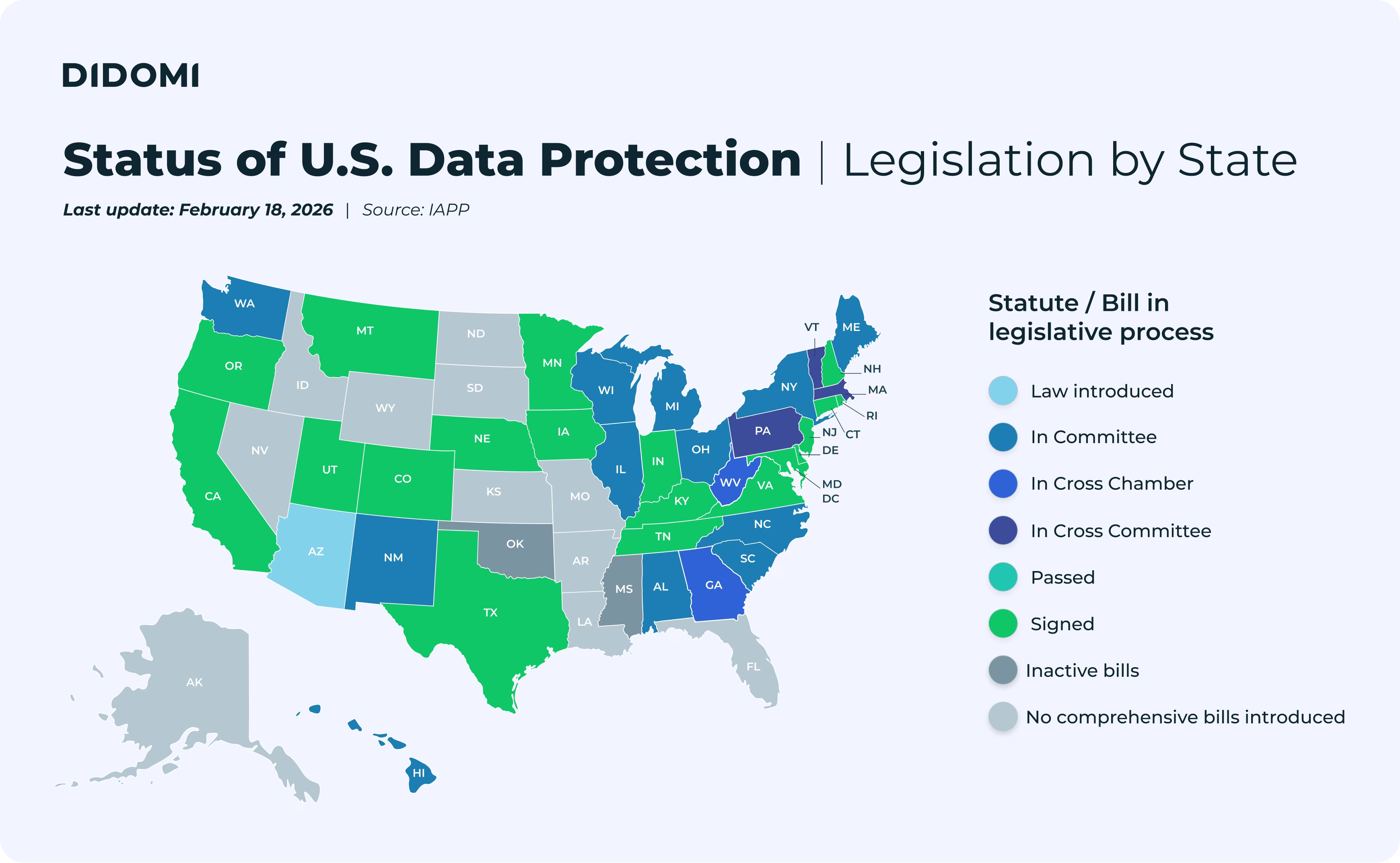

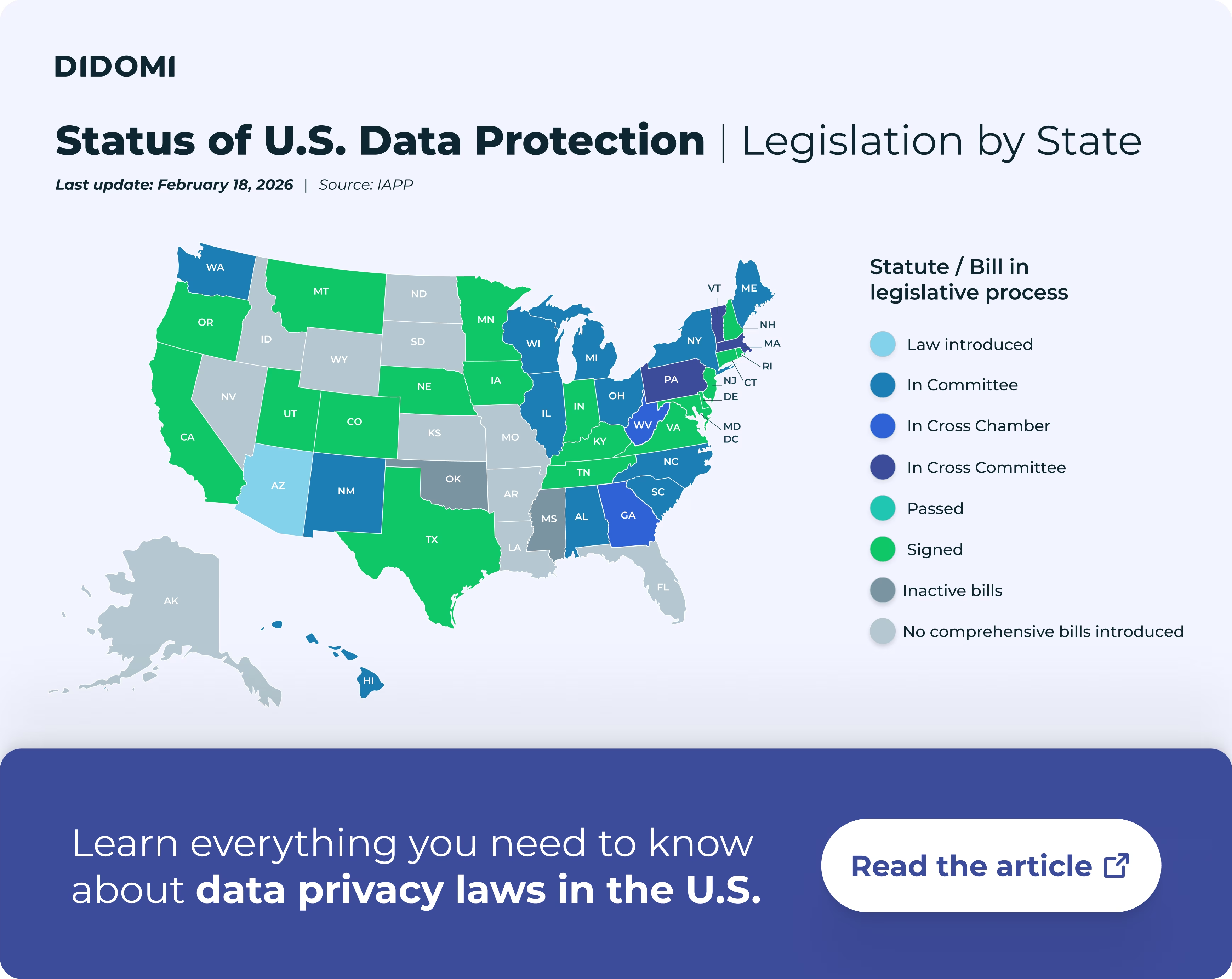

Les réglementations évoluent (ePrivacy, AI Act) vers plus de contrôle granulaire, contextuel et interopérable, les plateformes cherchent à réduire la fatigue du consentement côté utilisateur tout en restant conformes, et les utilisateurs, de leur côté, attendent une expérience fluide, mais pas au prix de leur souveraineté.

Cette évolution déjà en marche n’est pas pour autant une rupture, elle constitue une continuité naturelle qui donnera à chacun la capacité de contrôler, comprendre et contractualiser ses interactions numériques.

L’avenir sera certainement à la transformation du consentement grâce à un échange entre systèmes intelligents où la confiance sera calculée, documentée et respectée.

Mais il y a encore du chemin et les risques demeurent conséquents si on cherche à aller trop vite. Un des risques majeurs serait de brader la protection des données pour la commodité de l'IA, s’affranchir plutôt que de déléguer, par fainéantise, peut-être, par fatigue, certainement. L’avenir nous le dira, mais ce qui est certain, c’est que la privacy de demain se pense dès aujourd’hui, justement pour garantir qu’internet continue de servir plus qu’il ne dessert.

Épilogue

Dans la salle de rédaction, Antoine observe ses indicateurs, 100% des interactions agentiques respectées, aucun incident de non-conformité signalé depuis six mois. Les lecteurs affluent, mais il ne retient d’eux que l’essentiel : des signaux de confiance, pas d’identité. Et c’est précisément pour cela qu’ils restent.

Léa, de son côté, consulte son journal d’activité : neuf interactions conformes, zéro abus, aucune revente implicite. La vigilance a laissé la place à une forme de maîtrise tranquille.

Le web s’est ajusté, moins curieux, plus vertueux, moins bavard et infiniment plus fiable.

.svg)

.avif)